基本データ

- アーティスト:

- Kraftwerk

- タイトル:

- 3-D The Catalogue

- レーベル:

- Parlophone / Kling Klang

- リリース年:

- 2017年5月26日

レビュー

- 音質 ★★★★★★★★★☆ (9)

- 曲目 ★★★★★☆☆☆☆☆ (5)

- 演奏 ★★★★★★★★★☆ (9)

- 雰囲気 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (0)

ドイツ・テクノの重鎮 Kraftwerk(クラフトヴェルク=日本では一般にクラフトワーク)のライヴ盤。……だが、このカテゴリーで扱うべきか否かという点で「問題作」だ。確かにこれはコンサートでの演奏を収めたものなのだが、後述のように観客の歓声等は完全に排除されているからだ。

Kraftwerk は、1974年の正式デビュー(これより前に3作品をリリースしていたが、それらは現在公式に扱われていない)以来、①Autobahn(同年)、②Radio-Activity(1975年)、③Trans-Europe Express(1977年)、④The Man Machine(1978年)、⑤Computer World(1981年)、⑥Techno Pop(1986年=当初のタイトルは “Electric Cafe”)、⑦The Mix(1991年=過去作品のベスト・トラックをセルフ・リメイクしたもの)および⑧Tour de France(2003年)と、8作のアルバムを世に送り出している(このほか、2000年のドイツ万国博覧会のテーマ曲 “Expo 2000” がシングルとしてリリースされ、後にこの曲は “Planet Of Visions” としてライブラリーに加えられている。また2005年にはライヴ盤 “Minimum-Maximum” も出している)。さらに、上記公式アルバム8作品は2009年にすべてリマスターされ再リリースされている。

そして2012年4月、Kraftwerk は米国ニューヨーク近代美術館(MoMA)において、公式作品8作を8日間に渡り全曲演奏するというコンサートを挙行、音響はサラウンドで、音楽にシンクロした 3D 映像を舞台上に大きく見せる(観客は 3D 用のメガネを着用)というものだった。そこでは楽曲の一部は新たにリメイクされ、初期の作品の楽曲もまったく古さを感じさせないものになっていた。その後このスタイルの「全曲公演」は日本を含めた世界各地で行われ、2022年現在でも(2020年からの Covid-19 蔓延による中止・延期を経ながらも)繰り返し催されている。

この「全曲公演」を収めたのがまさに本作品で、音声のみの CD、配信ほか、3D 映像・音響を伴う Blu-ray もリリースされている。

もっとも実際の公演では、例えば ①Autobahn の公演日では同作品の全曲に加えてその他の選りすぐりの楽曲でセットリストを構成していた(締めは必ず “Music Non Stop”)が、このライヴ盤ではオリジナル・アルバムごとに区切られているだけである(本来アルバムに収録されていなかった “Planet Of Visions” は ⑦The Mix に含まれる扱い)。また、Blu-ray ではメニュー操作で ⑦The Mix の再生を選ぶと他作品の映像・音声が使い回されるが、関堂が購入した音声の配信データでは ⑦The Mix においては疑似サラウンド・ミックスが施されていて他作品とは別扱いになっている(演奏自体は同一テイクかもしれないが)。実際のコンサートのセットリストを再現したのであれば、プレイリストを活用すればよいだろう。こうした観点から「ライヴ盤としての選曲」は本作においてほとんど重要視されてはいない。しかしむしろ「デビューからの公式8作品全曲の現代リメイク版」と位置づけることで、その意義は小さくないものだと言えよう。

音にこだわることで知られる Kraftwerk ゆえ、当然ながら本作も音質はよい。彼らのようなシンセサイザーによるテクノ・ミュージックにおいては、最低域(20Hz~60Hz)をきちんと出せるかどうかで雰囲気がまったく変わってくる。スピーカーにしろヘッドフォンにしろ、しっかりしたシステムで聴きたい。

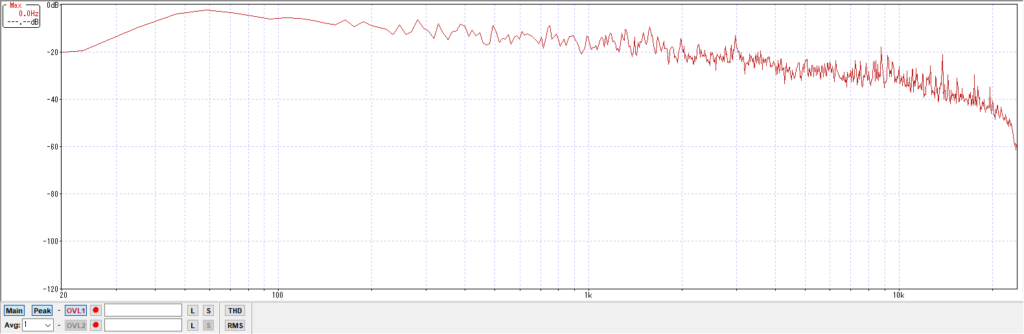

ダイナミック・レンジも、PC の音楽再生環境である foobar2000 + Dynamic Range Meter で測定してアルバム全体の平均で 10/20 と、昨今のポピュラー音楽にしては大きい。

問題なのは冒頭にも示した「雰囲気」だ。実際の公演は観客もいて拍手や歓声も上がっていたが、ソフトでは除かれている(歓声等を取り除くことが技術的にさほど難しくないことは 巻頭言 でも述べたとおりだ)。しかも Kraftwerk の場合、ライヴ・パフォーマンスもひたすら静的だ。写真からもわかるとおり、4人が舞台上に均等に配置されたそれぞれのワークステーション前に立って操作するだけなのだから。

Franz Schuier from Germany – #kraftwerk #autobahn, CC 表示 2.0, リンクによる

そうなると本作では、いわゆるライヴ盤ならではの高揚・興奮といったものはまったく感じられない。本作に先立つ2005年のライヴ盤 “Minimum-Maximum”(CD と DVD がある)では観客の歓声も含まれていたのだが、なぜ本作では一切の歓声が除かれたのだろうか? 察するに、本作のこの形が、Kraftwerkの(そしてその唯一の創設メンバーである Ralf Hütter の)我々聴衆に対する、「この状態で聴いてくれ」という提案なのではなかろうか。Blu-ray に収録された映像は 3D にしてあって対応する機器やメガネによって立体的に見えるし、音響も Dolby Atmos 等のサラウンドだ。一般のライヴ映像作品のサラウンドだと演奏が前方に、そしてその反響と歓声等が後方に拡がるが、本作ではそうではなく、純粋に音楽だけが360度に拡がる。彼らはこれを求めていたのではないか ――そう思える。そして歓声等が排されることで、あたかもクラシック音楽のコンサートでそれを聴くように音楽そのものに没入できる。実際、関堂は本作のような形式になってからの Kraftwerk の公演では、2013年5月の大阪なんば Hatch と、2019年4月のフェスティバルホールとの両方を鑑賞したが、前者は立ち見で混雑してロクに見聞きできなかったのに対し、後者では着席してまさしくクラシック音楽の公演におけるように落ち着いて鑑賞できたのは大変よかった。本作がその後者のような公演の再現を意図しているのだとしたら、確かに歓声等は要らないのだろう。

そういう意味で、本作はやはり紛れもない「ライヴ盤」なのだ。