今年は久しぶりに、8月8日から22日まで札幌に帰省したのだが、その札幌滞在中に Apple のデバイス AirTag を一つ購入した。AirTag は最初に発売されたのが2021年春なのでそれからすでに1年以上経つ。その当初は、自分としては特に使い途も思いつかず、さして興味も惹かれず、まったく購入する気はなかったのだが、今般あることをきっかけに俄然使ってみたくなった。まずはその動機を紹介しよう。

帰省するに当たり、多くの人が同様にすると思うのだが、事前に着替え等を実家に宅配便で送る。今回もそうしようと、8日の帰省に合わせて5日に発送手続きをした。ただ、その週の前半には東北・北陸地方で豪雨災害があったことは周知のとおり(当時の報道)。ゆえに集荷の際、ヤマト運輸の担当者から「豪雨災害の影響で遅れるかもしれない」旨の説明があった。

ヤマト運輸のサービスでは、会員登録をしていると、自分が発送し、または受け取るべき荷物のおおまかな状況(位置)がわかる。すなわち、目的の荷物が受取先の営業所に到着しているのか、あるいは配達のために担当者が持ち出しているのか、といったことが把握できるのだ。ところがこの時はいつまで経っても(本来なら実家に到着予定の日の早朝でも)「お荷物をお預かりしました」としか表示されず、集荷を担当する営業所から動いていないように見えたのだった。

結果的に、荷物は予定どおり8日の午前中に実家に着いたのだが、その時まで荷物がどこにあるのかまったく把握できなかった。これは推測にしか過ぎないが、ヤマト運輸の荷物追跡システムが災害等による非常時(例えば輸送ルートが変更になった場合など)には対応できていないのかもしれない。そこで AirTag を思いついたのだった。つまり、AirTag を宅配便で送る荷物の中に忍ばせておくことで、その時々の所在地がわかるのではないか、と考えたのだった。

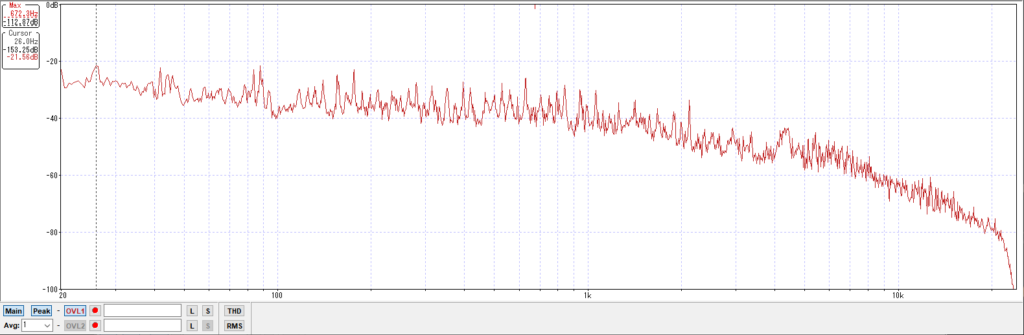

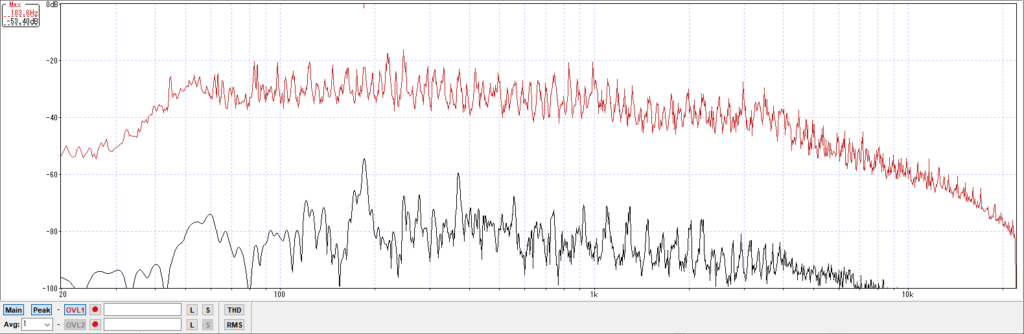

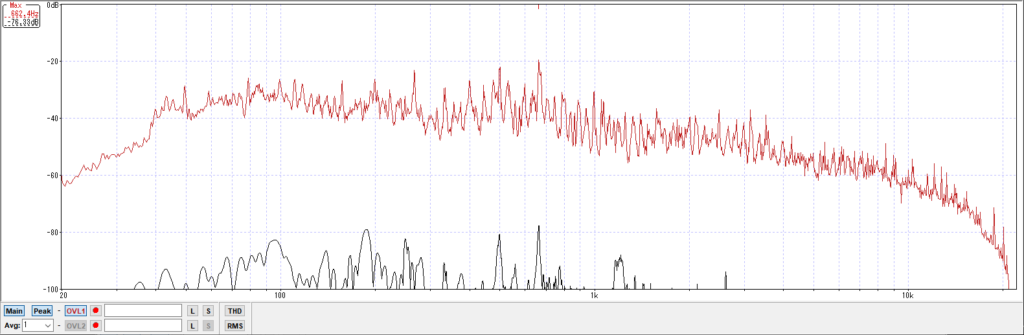

しかして初めて購入した AirTag、アクティベートといくつかの設定をし、大阪に送り返す荷物の中に入れておいた。25日(木)の発送手続の後、AirTag の位置を確認してみると実家近所の営業所と思しき場所にしばらくあったが、その晩には厚別区の札幌ベースに移っていた。……とここまでは順調に見えたが、その後翌朝になってもその札幌ベースから動く気配がない。そしてその金曜日の晩にまた確認してみると、今度は羽田空港にほど近いヤマト運輸の羽田クロノゲートベースにあった(下記画像)。

しかしまたここからまったく動かない。予定では土曜日の午後に大阪の自宅に到着するはずなのだが、と訝りつつも AirTag の位置を土曜日の昼頃から確認してみると……自宅の近所にある。どうやら配達担当者が持ち出しているのを捕らえていたようだ。そして無事に予定の時間帯に到着(毎度のことながら、ヤマト運輸のみならず宅配業関係者のみなさんには頭が下がる)。

さて一方の AirTag だが、輸送中の荷物のリアルタイムの位置を把握できたかという点では、少々期待はずれな結果に終わった。上記のとおり、要所要所では位置を確認できたものの、その間の移動の様子はやはりまったくといっていいほどわからない。そこでいま一度 AirTag の仕組みはどのようになっているのだろうかと、Apple のウェブサイトで調べてみると次のような記載がある。

あなたのAirTagは、近くにある「探す」ネットワーク上のデバイスが検知できるように、安全なBluetooth信号を送信します。すると、信号を受け取ったデバイスは、AirTagの位置情報をiCloudに送信。あなたは「探す」アプリを開いてマップ上で確認できるというわけです。このプロセスは完全に匿名で行われ、情報は暗号化されるので、あなたのプライバシーは守られたまま。効率も良いので、バッテリー残量やデータ使用量を心配する必要はありません。

https://www.apple.com/jp/airtag/

なるほど、要は Bluetooth が有効な近距離内(おおむね10m前後まで)に AirTag の情報を処理できるデバイス(iPhone や iPad など。一部 Android 端末も対応しているようだが)が存在しなければならない、ということか。そうなると、運送会社のゲートベースのような拠点でいったんは確認できても、その後何らかの対応デバイスを所持した人が近づきでもしない限り、荷物の所在を認識できないということになるのだ。

そういう次第で、宅配便でやりとりする荷物の追跡に AirTag を活用することは、少なくとも現状では適さないと言えそうだ。では、せっかく一つ購入したこの AirTag、これからどうやって使おうか? まずは、裸のままの AirTag は持ち歩くにしても何かに取り付けるにしても扱いにくいので、キーホルダーにもできるようなケースを Amazon で物色、FREESE(フリーゼ)という革小物ブランドのものを購入してみた。

さて問題はここからだ。さしあたり普段持ち歩くカバンにこのタグをつけておこうと考えているが、AirTag の機能を十分に利用するにはどのような使い方がよいのだろう? 航空機搭乗で手荷物を預ける際に当該手荷物につけておくというのは想定しやすいが、こちとら飛行機に乗るのはいまや年に一度の帰省のときぐらいしかない。何かもっと有効な利用法を自身でなさっているとか知っているという方には、是非お教えいただきたい。